О. Т. Вите

"Творческое наследие Б. Ф. Поршнева и его современное значение"

1

[

Глава

I.

Исторические науки опущена]

II.

Философская антропология

Сам Поршнев считал предметом своей основной специальности проблематику

антропогенеза: "Многие годы я слышу кастовые упреки: зачем

занимаюсь этим кругом вопросов, если моя прямая специальность - история

Европы XVII-XVIII веков. Пользуюсь случаем исправить недоразумение: наука о

начале человеческой истории - и, в первую очередь, палеопсихология -

является моей основной специальностью. Если в дополнение к ней я в жизни

немало занимался историей, а также и философией, и социологией, и

политической экономией - это ничуть не дискредитирует меня в указанной

главной области моих исследований. Но вопросы доистории встают передо мной в

тех аспектах, в каких не изучают их мои коллеги смежных специальностей"

2.

Изложение вклада Поршнева в науку об антропогенезе в виде вклада его в

целый ряд вполне самостоятельных наук крайне сложно, ибо эти науки на

проблеме антропогенеза пересекаются до такой степени, что границу между ними

провести уже практически невозможно. Однако есть одно обстоятельство,

которое делает такой путь оправданным.

Поршнев отчетливо понимал двусмысленную роль специальных наук в

изучении проблем антропогенеза. С одной стороны, палеоантропологи,

палеонтологи и палеоархеологи - едва ли основные "легитимные" исследователи

происхождения человека - были крайне поверхностно знакомы с серьезными

научными результатами, полученными в зоологии, психологии, нейрофизиологии,

социологии. С другой, сами эти перечисленные науки были крайне слабо развиты

именно в приложении к плейстоценовому времени: "Ни один зоолог

не занялся всерьез экологией четвертичных предков людей, а ведь систематика,

предлагаемая палеонтологами для окружавших этих предков животных видов, не

может заменить экологии, биоценологии, этологии. Ни один психолог или

нейрофизиолог не занялся со своей стороны филогенетическим аспектом своей

науки, предпочитая выслушивать импровизации специалистов по совсем другой

части: умеющих производить раскопки и систематизировать находки, но не

умеющих поставить и самого простого опыта в физиологической или

психологической лаборатории. Ни один квалифицированный социолог или философ

не написал о биологической предыстории людей чего-либо, что не было бы

индуцировано, в конечном счете, теми же палеоархеологами и

палеоантропологами, которые бы сами нуждались в этих вопросах в научном

руководстве.

Получается замкнутый круг..."

3.

Для того чтобы прорвать этот замкнутый круг, Поршнев решительно взялся

за восполнение названных выше пробелов в зоологии, физиологии, психологии,

социологии, философии и т.д.

Поршнев - материалист. И в этом отношении он не одинок в кругу

антропологов. Однако он едва ли не единственный исследователь-материалист,

который учел, усвоил весь тот массив религиозной критики материалистических

представлений об антропогенезе, который накопился со времени выхода

дарвиновского Происхождения видов. Из всех материалистических концепций

происхождения человека концепция Поршнева сегодня остается единственной

сумевшей устранить все те наивно-упрощенные элементы материалистического

подхода к проблеме, на которые уже давно и совершенно обоснованно указывала

религиозная критика.

Без всякого преувеличения можно сказать: если на уровне современного

знания фактов и существует альтернатива религиозным представлениям об

антропогенезе, то это концепция Поршнева. Даже несмотря на то, что вот уже

25 лет с ней профессионально никто не работает. Все остальные концепции

такой альтернативой признаны быть не могут.

Хочу подчеркнуть: как бы ни были велики и значимы конкретные открытия в

различных аспектах этой обширной проблемы, как бы ни были перспективны для

дальнейшего исследования выдвинутые им смелые гипотезы, важнейшее значение

исследований Поршнева в области антропогенеза лежит в области философии: в

разработке такой концепции, которая в контексте научных знаний конца XX века

не нуждается в гипотезе о творце.

Характерно, что, отвечая на обвинения в "антинаучности", "стремлении к

сенсации" и т.п., которые стали раздаваться по поводу поисков Поршневым

"снежного человека", он подчеркивал именно философское значение своих

открытий: "И сегодня еще лишь очень немногие понимают, что

троглодиты - большое событие в философии. В философии, граждане судьи, в

философии случилась сенсация, но ведь не это имелось в виду обвинением.

Материализм - целитель слепоты. Благодаря ему мы увидели то, что было под

носом, но чего не надлежало видеть. Не монстра, не никчемную диковину гор и

чащ, а первостепенный факт "философской антропологии""

4.

По мнению Поршнева, два ложных постулата мешали серьезному научному

прорыву в исследовании антропогенеза

5.

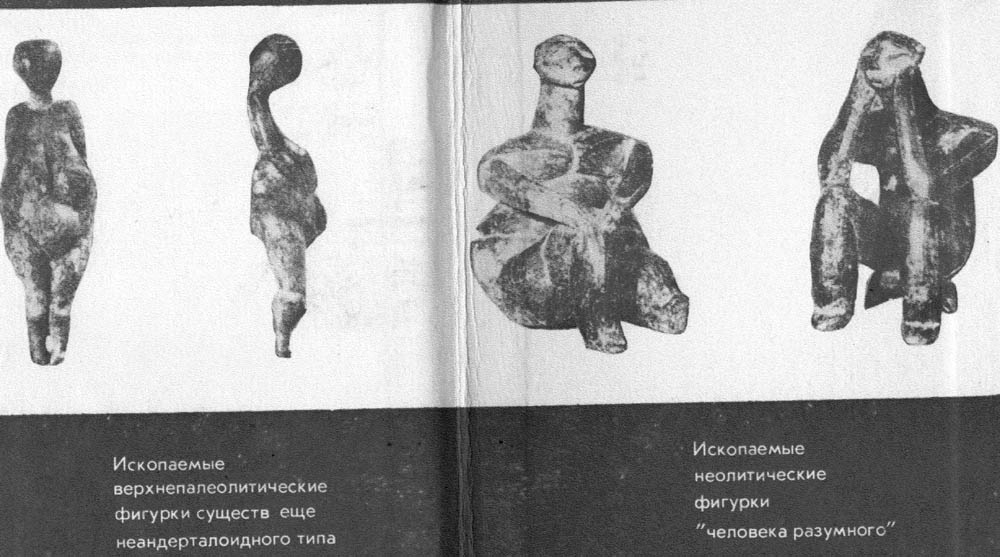

- Убежденность в том, будто археологические остатки жизнедеятельности

ископаемых гоминид доказывают наличие у них абстрактно-логического

(понятийного), творческого мышления, а значит и требуют признания людьми не

только неоантропов, но также палеоантропов (неандертальцев) и даже еще более

древних видов.

У этого постулата два главных корня - миф об охоте на крупных животных

как основном занятии человеческого предка и миф об изобретении им огня.

- Убежденность в том, что эволюционная форма, предшествовавшая homo

sapiens, вымерла, исчезла с лица Земли тотчас после появления этого

последнего.

Главный труд Поршнева, подводящий итог его исследования в области

антропогенеза и намечающий программу дальнейших исследований, - О начале

человеческой истории (Проблемы палеопсихологии) - вышел в свет через два

года после смерти автора - в 1974 году.

В опубликованную книгу не вошли три главы из рукописи. Две из них

включали тщательно и подробно обоснованное опровержение двух названных

мифов, лежащих в основе первого ложного постулата. Вынужденный сокращать

текст, Поршнев решил, что важнее сохранить методологию, чем подробности

эмпирических доказательств. Третья глава из не вошедших касалась второго

ложного постулата. Кое-что из этой главы было включено в текст книги. Но

далеко не все. В целом, Поршнев считал ее менее удачной. Забегая вперед,

отмечу, что исследования по тематике этой главы являются наиболее трудными,

но и наиболее важными для дальнейшего развития всей концепции и даже всей

науки "о человеческом обществе и общественном человеке".

Провозглашая необходимость преодоления названных выше зоологических

предрассудков, Поршнев писал: "Спор пойдет не о фактах, ибо

большинство фактов палеоантропологии и палеоархеологии обладает высокой

степенью надежности, а об очках, через которые привыкли смотреть на эти

факты"

6.

В двух неопубликованных главах Поршнев, собственно, доказывал две вещи.

1. Предок человека не мог быть охотником. Ибо это противоречит данным

зоологии. У предка была единственная ниша, которую он мог занять:

трупоядение. Именно для разделки туш трупов животных и были приспособлены

знаменитые "орудия". Так же, как у других животных для подобных операций

используются зубы, клыки, когти.

2. Предок человека не "изобретал" огонь. Огонь, тление были неизбежным

побочным результатом обработки им каменных орудий. Ему пришлось "учиться"

гасить огонь, а также утилизовать его полезные свойства. Так же, как другие

животные приспосабливаются к специфике своей экологической ниши - плетут

паутину, вьют гнезда, строят ульи, перегораживают реку плотинами. Или,

скажем, как домашние кошки "научаются" использовать тепло настольной лампы,

батареи центрального отопления и т.п.

Следовательно, нет никаких оснований считать наличие огня и каменных

орудий признаком появления "человека". Только неоантроп может быть признан

человеком в точном смысле слова.

Что же случилось в антропологии под воздействием работ Поршнева?

Случилась вопиющая несправедливость, которая, увы, в истории науки

встречается нередко. В начале с Поршневым не соглашались, спорили, а затем

стали просто уходить, уклоняться от споров и дискуссий. Статья

Материализм и

идеализм в вопросах становления человека (одна из первых его публикаций по

проблемам антропогенеза

7), - пишет Поршнев, -

"навлекла

на меня даже не суд - отлучение. Хоть я не называл идеалистом никого из

наших специалистов, чуть не все схватились за шапки"

8.

И только тогда, когда научному сообществу антропологов удалось

практически полностью изолировать себя от Поршнева, полностью освободиться

от необходимости его слушать, в сообществе антропологов произошло "чудо":

выводы Поршнева относительно происхождения огня и образа питания ближайших

предков человека были приняты. Сегодня абсолютное большинство антропологов

фактически разделяет те выводы, за признание которых почти двадцать лет

самоотверженно и безуспешно бился Поршнев. Однако эти самоотверженные усилия

практически никому сегодня не известны или совершенно забыты. Признание

получили выводы, правильность которых первым доказал Поршнев, но его

первенство не признано.

В отличие от первых двух отмеченных Поршневым мифов или предрассудков,

третий до сих пор разделяется абсолютным большинством специалистов. Именно

этот третий предрассудок мешает увидеть тему дивергенции палеоантропов и

неоантропов (как ключевую биологическую проблему перехода в социальность) и

все ее наисложнейшие аспекты.

Как сказано выше, этот предрассудок предельно прост: появление человека

привело к очень быстрому вымиранию предковой формы. Для преодоления этого

предрассудка Поршнев предпринял наступление по четырем направлениям.

Во-первых, он тщательно, во всех аспектах и нюансах, проанализировал

все те неразрешимые противоречия, к которым неизбежно ведут любые попытки

реконструкции появления человека при сохранении названного предрассудка.

Поршнев убедительно показал, что подобные реконструкции при всех их

различиях неотвратимо ведут в один и тот же логический тупик, из которого

остается лишь один честный выход: признать, что без гипотезы о творце

проблема появления человека принципиально неразрешима

9. Это направление лежит

опять-таки на стыке зоологии и философии.

Во-вторых, Поршнев показал, что традиционный миф противоречит всем

имеющимся данным зоологии, с которой, как уже отмечалось, большинство

антропологов было не знакомо. Точнее сказать, из зоологической литературы

антропологи хорошо знали лишь публицистику, изобилующую модными

антропоморфизмами, но не собственно научную зоологическую литературу. Все

данные зоологии убедительно свидетельствуют, что правилом видообразования

является длительное сосуществование нового вида, отпочковавшегося от

предковой формы, с последней. Следовательно, бремя доказательства в споре

между сторонниками и противниками того, что появление человека было

редчайшим зоологическим исключением, должно лежать именно на сторонниках

исключительности.

В-третьих, Поршнев провел гигантскую работу по сбору фактов о

параллельном существовании ближайшей предковой формы (палеоантропа) рядом с

человеком (неоантропом) не только в доисторическое время, но и в современную

эпоху вплоть до наших дней. Он показал, что сохранившийся до наших дней

реликтовый животный предок человека, известный под разными именами (в

частности, как "снежный человек"), хотя и несколько деградировал, утратив

часть ставших излишними навыков, но остался представителем того же

предкового вида - реликтовым палеоантропом.

Итоговая книга объемом в 34 авторских листа

10, обобщившая многолетнюю

самоотверженную работу Поршнева и его ближайших сотрудников, встретила

ожесточенное сопротивление научного сообщества, но все-таки вышла:

"Правда, книгу удалось отпечатать таким тиражом, каким выходили

средневековые первопечатные книги, - сто восемьдесят экземпляров. Но она

вошла в мир человеческих книг. Пусть в последнюю минуту видный профессор

антропологии метался по учреждениям, требуя прервать печатанье

ниспровергающей дарвинизм книги. Книга вышла. Пусть директор Института

антропологии МГУ распорядился не приобрести в библиотеку ни одного

экземпляра. Она существовала отныне"

11.

В-четвертых, Поршнев реконструировал появление человека, исходя из

альтернативных предпосылок, соответствующих данным зоологической науки.

В ходе работы по четвертому направлению Поршневу пришлось отличиться

серьезными исследованиями не только в зоологии, но и в целом ряде других

наук.

Тема дивергенции принадлежит не только антропологии, но лежит, если

можно так выразиться, на стыке зоологии и культурологии.

Человеческая культура, по Поршневу, выросла из дивергенции

палеоантропов и неоантропов, из необходимости последних, взаимодействуя с

первыми, все более уходить от навязанных ими форм взаимодействия. Поэтому

посмотрим на зоологический феномен дивергенции с точки зрения его культурных

последствий.

Поскольку поршневский анализ характера и первых шагов дивергенции

изложен только в упомянутой выше неизданной главе (в опубликованных текстах

можно найти лишь намеки), приведу из нее обширные выдержки

12.

Пройдя через целую серию экологических кризисов и приобретя в ходе

естественного отбора совершенно удивительные биологические и

нейрофизиологические "инструменты" адаптации, животный предок человека в

конце среднего плейстоцена оказался перед лицом нового кризиса, грозящего

ему неизбежным вымиранием. Этот предок, в соответствии с исследованиями

Поршнева, упомянутыми в предыдущем разделе, выстроил себе с помощью

нейросигнального механизма интердикции (о ней речь пойдет ниже, в разделе

Физиология) уникальные симбиотические отношения с многочисленными хищниками,

травоядными и даже с птицами. Возможность использования в пищу биомассы

умерших естественной смертью или умерщвленных хищниками животных была

обеспечена жестким инстинктом, не позволявшим ему кого-либо убивать.

"И вот вместе с критическим сокращением достающейся им биомассы

они должны были вступать в соперничество с хищниками в том смысле, что все

же начать кого-то убивать. Но как совместить два столь противоположных

инстинкта: "не убей" и "убей"?

Судя по многим

данным, природа подсказала [...] узкую тропу (которая, однако, в дальнейшем

вывела эволюцию на небывалую дорогу). Решение биологического парадокса

состояло в том, что инстинкт не запрещал им убивать представителей своего

собственного вида. [...] Экологическая щель, какая оставалась для

самоспасения у обреченного природой на гибель специализированного вида

двуногих приматов, всеядных по натуре, но трупоядных по основному

биологическому профилю, состояла в том, чтобы использовать часть своей

популяции как самовоспроизводящийся кормовой источник. Нечто, отдаленно

подобное такому явлению, небезызвестно в зоологии. Оно называется

адельфофагией ("поеданием собратьев"), подчас достигающей у некоторых видов

более или менее заметного характера, хотя все же никогда не становящейся

основным или одним из основных источников питания."

Проанализировав многочисленные данные зоологии о случаях адельфофагии,

а также археологические данные, свидетельствующие о попытках палеоантропа

встать на этот путь, Поршнев приходит к выводу:

"Выходом из

противоречий оказалось лишь расщепление самого вида палеоантропов на два

вида. От прежнего вида сравнительно быстро и бурно откололся новый,

становившийся экологической противоположностью. Если палеоантропы не убивали

никого кроме подобных себе, то неоантропы представили собой инверсию: по

мере превращения в охотников они не убивали именно палеоантропов. Они

сначала отличаются от прочих троглодитов тем, что не убивают этих прочих

троглодитов. А много, много позже, отшнуровавшись от троглодитов, они уже не

только убивали последних, как всяких иных животных, как "нелюдей", но и

убивали подобных себе, то есть неоантропов, всякий раз с мотивом, что те -

не вполне люди, скорее ближе к "нелюдям" (преступники, чужаки,

иноверцы)".

Анализ данных зоологии (начиная с Дарвина) о различных формах

видообразования приводит Поршнева к выводу о своеобразном "стихийном

искусственном" отборе, лежащем в основе дивергенции:

"Вполне

"бессознательным" и стихийным интенсивным отбором палеоантропы и выделили из

своих рядов особые популяции, ставшие затем особым видом. Обособляемая от

скрещивания форма, видимо, отвечала прежде всего требованию податливости на

интердикцию. Это были "большелобые"

13. У них вполне удавалось

подавлять импульс убивать палеоантропов. Но последние могли поедать часть их

приплода. "Большелобых" можно было побудить также пересилить инстинкт "не

убивать", то есть побудить убивать для палеоантропов как "выкуп" разных

животных, поначалу хотя бы больных и ослабевших, вдобавок к прежним

источникам мясной пищи. Одним из симптомов для стихийного отбора служила,

вероятно, безволосость их тела, вследствие чего весь окрестный животный мир

мог зримо дифференцировать их от волосатых - безвредных и безопасных -

палеоантропов. Этот процесс невозможно эмпирически

описать, так как ископаемые данные бедны, его можно реконструировать только

ретроспективным анализом более поздних явлений культуры - раскручивая их

вспять, восходя к утраченным начальным звеньям. Мы примем как

методологическую посылку представление, что развитие культуры не продолжает,

а отрицает и всячески преобразует то, что люди оставили за порогом истории.

В частности, весь огромный комплекс явлений, относящихся к разновидностям

погребальных культов, то есть бесконечно многообразного обращения с трупами

собратьев и соплеменников, является отрицанием и запрещением повадок

палеоантропов. Люди разных исторических эпох и культур всячески "хоронили",

то есть уберегали, прятали покойников, что делало невозможным их съедение.

Исключением, которое, может быть, как раз восходит к интересующему нас

перелому, является оставление покойников специально на поедание "дэвам" в

древней дозороастрийской религии иранцев и в парсизме. Не выступают ли тут

"дэвы" как преемники ископаемых палеоантропов? Пожалуй, то же можно

подозревать и в обряде спускания покойника на плоту вниз по течению реки, в

обряде оставления его на ветвях дерева, высоко в горах и т.п."

Поршневская интерпретация древнейших захоронений как проявлений первых

культурных запретов будет приведена ниже в разделе

Культурология.

Следы использования специально выращенной части популяции неоантропов в

качестве кормовой базы палеоантропов сохранились - отмечает Поршнев - в так

называемых обрядах инициации:

"Суть их состоит в том, что

подростков, достигших половой зрелости (преимущественно мальчиков и в

меньшей степени - девочек), выращенных в значительной изоляции от взрослого

состава племени, подвергают довольно мучительным процедурам и даже

частичному калечению, символизирующим умерщвление. Этот обряд совершается

где-нибудь в лесу и выражает как бы принесение этих подростков в жертву и на

съедение лесным чудовищам. Последние являются фантастическими замещениями

некогда совсем не фантастических, а реальных пожирателей - палеоантропов,

как и само действие являлось не спектаклем, а подлинным умерщвлением. О том,

сколь великую роль у истоков человечества играло это явление, пережиточно

сохранившееся в форме инициаций, наука узнала из замечательной книги В. Я.

Проппа

14,

показавшего, что огромная часть сказочно-мифологического фольклора

представляет собою позднее преобразование и переосмысление одного и того же

исходного ядра: принесения в жертву чудовищу юношей и девушек или, точнее,

этого акта, преобразованного уже в разные варианты обряда

инициации."

Длительное сохранение человеческих жертвоприношений, уже обособившихся

от функции служить кормовой базой палеоантропам, Поршнев объясняет

следующими причинами:

"Если некогда умерщвление людей было

связано со специфическими отношениями неоантропов с палеоантропами и очень

рано было подменено жертвенным умерщвлением животных, в частности скота, то

в Центральной и Южной Америке крупный домашний скот почти отсутствовал и

первобытный обряд сохранился до времени сложных культов, тогда как древние

греки уже с незапамятных времен заменили человеческие жертвы подносимыми

всякого ранга божествам гекатомбами - горами - умерщвляемого

скота".

Проанализировав многочисленные данные об эволюции жертвоприношений,

Поршнев резюмирует:

"Таким образом в наших глазах

восстанавливается сначала кривая восходящего биологического значения этих

жертвоприношений, то есть увеличение объема жертвуемой пищи для нелюдей

(вернее, антилюдей), а позже начинается и затем круто заменяет эту реальную

биологическую функцию символическая функция. Последняя может идти как прямо

от человеческих жертвоприношений (религиозное самоубийство, самоуродование,

самоограничение в форме поста и аскетизма, заточение), так и от жертв скотом

и продуктами (посвящение животных, жертва первинок, кормление фетиша,

сжигание, брызганье, возлияние)".

Поршнев так подводит итоги анализу дивергенции:

"Итак,

если, с одной стороны, мы нащупываем в глубинах дивергенции умерщвление

значительной части молоди некоей отшнуровывающейся разновидности (количество

этой молоди постепенно редуцировалось до обряда принесения в жертву только

первенца), то, с другой стороны, мы находим и взаимное умерщвление друг

друга взрослыми мужскими особями (редуцированная форма в этом случае -

поединок). Из этой второй линии произошли и рабство, то есть сохранение

жизни раненым и пленным, и его последующие преобразования и смягчения в

дальнейшей экономической эволюции человечества, а с другой стороны -

всяческие формы мирного соседства, то есть превращения войн в устойчивость

границ, в размежевание сосуществующих этносов, культур и государств. Войны

остались как спорадические катаклизмы, которые человечество все еще не может

изжить.

Но наша тема - только начало человеческой

истории. Дивергенция или отшнурование от палеоантропов одной ветви,

служившей питанием для исходной, - вот что мы находим в истоке, но прямое

изучение этого биологического феномена немыслимо. Мы можем лишь

реконструировать его, как и всю ошеломляющую силу его последствий, почти

исключительно по позднейшим результатам этого переворота: с помощью наших

знаний об историческом человеке и человеческой истории".

Необходимость кормить палеоантропов частью собственной популяции, в

качестве которой могут выступать, главным образом, особи мужского пола,

сформировала на пороге истории своеобразные "гендерные" отношения внутри

вида неоантропов. Современный феминизм мог бы найти здесь много полезного

для понимания происхождения проблем, с которыми ему приходится работать

15:

"Самки-производительницы, вероятно, давали и вскармливали

немалое потомство. Что касается особей мужского пола, их количество могло

быть много меньше для обеспечения производства обильной молоди. Но вырастала

ли последняя до взрослого состояния? [...] Надо думать, что этот молодняк,

вскормленный или, вернее, кормившийся близ стойбищ на подножном растительном

корму до порога возраста размножения, умерщвлялся и служил пищей для

палеоантропов. Лишь очень немногие могли уцелеть и попасть в число тех

взрослых, которые теперь отпочковывались от палеоантропов, образуя

мало-помалу изолированные популяции кормильцев этих

палеоантропов".

Различия в биологической ценности, которую представляли для отношений с

палеоантропами мужские и женские особи неоантропов, на фоне развитого

"искусственным" отбором инстинкта "убивать" обусловили появление чисто

"мужского дела" - войны: "Если от современных войн с их

сложнейшими классовыми, политическим, экономическими причинами спуститься

как можно глубже в познаваемое для исторической науки прошлое в эпоху

варварства, мы обнаруживаем увеличивающееся там значение не завоевания, а

самого сражения, самой битвы. В предфеодальные времена результат войны - это

убитые люди, оставшиеся на поле брани. [...] А в глубинах первобытности и

подавно не было ни покорения туземцев завоевателями, ни обращения их в

данников, ни захвата у них территорий. На взаимное истребление выходили

только мужчины (если оставить в стороне легенду об амазонках); [...] с

биологической точки зрения, исчезновение даже части мужского населения не

препятствовало воспроизведению и расширению популяции при сохранении

продуктивной части женского".

Здесь же целесообразно привести опубликованные результаты специальных

исследований Поршнева в области экологии ближайших предков человека, ибо они

прямо касаются будущих человеческих "семейных ценностей". Речь идет о

"тасующемся стаде" как форме сосуществования ближайших предков человека:

"Их биологический образ жизни, способ получения мясной пищи

предъявил на определенной ступени почти непосильные требования к

мобильности, подвижности этих существ, как в смысле быстроты передвижения,

так и в смысле длительности и покрываемых расстояний. Эти требования и

привели к разрыву стадного сцепления: самки с молодняком (очень долго

несамостоятельным у гоминид) отставали, отрывались от взрослых самцов,

причем не сезонно (как, например, в стадах горных козлов), а без возможности

соединиться вновь. Но на гигантской территории этих миграций другие самцы на

время присоединялись к этим самкам с молодняком, чтобы затем, в свою

очередь, оторваться от них."

16 "Если

настаивать на слове "стадо", то это стадо совершенно особого рода: то

разбухая, то съеживаясь в объеме, то распадаясь на единицы, оно не имеет

постоянного состава индивидов. Один и тот же индивид может оказываться

последовательно членом разных сообществ по мере их соединений,

рассредоточений, тасовки. [...] В этих тасующихся группах и не могло быть

стойкого семейного ядра, вроде семейных групп гиббонов, ни "гаремной семьи"

павианов, - самцы, составляющие вообще элемент зоогеографический, обычно

более мобильный, чем связанные молодью самки, в данном случае, оторвавшись

от своих самок, уже не возвращались к ним вновь, а примыкали где-либо к

другим, третьим, совершая, может быть, громадные пространственные

перемещения."

17 "Так,

по-видимому, объясняется появление так называемого промискуитета - явления,

логически доказанного как исходная ступень человеческой семьи, хотя

совершенно не характерного для животных."

18

О поршневском анализе возникающих культурных запретов, связанных с

дальнейшей эволюцией семейно-половых отношений людей, будет сказано ниже в

разделе Культурология.

Приведенные выдержки отчасти дают ответ на вопрос о причинах

гигантского, но почти безотчетного сопротивления коллег-ученых и вообще

"общественности", с которым Поршневу приходилось сталкиваться всю жизнь.

Внедрение этой концепции в научный оборот, в сферу широкого публичного

обсуждения способно вызвать культурный шок невиданных масштабов и глубины.

Все общечеловеческие ценности, как религиозные, так и светские, как

"западные", так и "восточные", потребуют глубокого пересмотра,

переосмысления, "переобоснования". Ведь, с одной стороны, все культурное

"самосознание" человека сформировалось в силу необходимости

"дистанцироваться" от своего прошлого, от своего предка (ниже об этом будет

сказано подробнее), но, с другой стороны, реально достигнутое

"дистанцирование" надежно обеспечено лишь одним: наивной верой в то, что

"мы" по определению с "самого начала" являемся "их" (реальных предков)

противоположностью.

И вот тут появляется "умник" Поршнев и пытается открыть "нам" глаза на

то, что в эту самую противоположность "мы" еще только превращаемся (и еще

долго будем превращаться), тогда как своим появлением на земле "мы" обязаны

некоему отвратительному животному, которое специально вывело "нас"

искусственным отбором для выполнения единственной функции - служить ему

кормовой базой! Что-то вроде "мыслящей" коровы мясной породы...

Поршнев в одном месте заметил: если суммировать все этические

представления об отвратительном, мерзком, грязном, не достойном человека, то

получится не что иное, как реальный образ палеоантропа времен дивергенции. А

значит, и образ первых людей, которые, глядя на палеоантропа, как в зеркало,

медленно начали "исправляться".

Как жить, зная, что "мы", люди, по биологическому определению, "хуже

зверей", что убийство себе подобных есть не "отклонение", а подлинная "наша"

природа, отличающая "нас" от всех остальных животных (у последних - это

все-таки исключение, а не правило)?

Как жить, зная, что красивый обычай дарить цветы является всего лишь

результатом глубокой и длительной трансформации "нашей" древнейшей и совсем

"некрасивой" основной функции - преподносить в качестве "подарка" неким

мерзким животным собственных детей, производимых для этого на свет в большом

количестве и собственноручно убиваемых?

Образ "высоконравственного человека" как всего лишь трудного и не

вполне достигнутого результата исторического развития - слабое и, главное,

совершенно непривычное утешение...

Как тут "безотчетно" не испугаться? Как решительно не отвергнуть? Как

не попытаться опровергнуть? Как не заткнуть уши, если опровергнуть не

получается?

В рамках исследования "феномена человеческой речи"

19 Поршнев убедительно показал,

что звуки, издаваемые животными, не могут служить исходным пунктом

человеческого языка. Звуки животных являются рефлекторно привязанными к

ситуации. Напротив, полная "отвязанность" слова как физиологического явления

от своего значения (смысла) является ключевым условием, позволяющим ему

выполнять функцию "слова" в человеческой речи: "Понятие "знак"

имеет два кардинальных признака: основные знаки 1) взаимозаменяемы по

отношению к денотату, 2) не имеют с ним никакой причинной связи ни по

сходству, ни по причастности"

20.

Исследования физиологических предпосылок человеческой речи позволили

Поршневу перевести проблему "знака" в генетическую плоскость - "какой из

этих двух признаков первоначальнее?": "Ответ гласит: второй. Об

этом косвенно свидетельствует, между прочим, семасиологическая природа имен

собственных в современной речи: если они, как и все слова, удовлетворяют

второму признаку, то заменяемость другим знаком выражена у имен собственных

слабее, а в пределе даже стремится к нулю [...]. Иначе говоря, имена

собственные в современной речевой деятельности являются памятниками, хотя и

стершимися, той архаической поры, когда вообще слова не имели значения"

21.

Следовательно, в исходном пункте слово "не имеет значения"

22:

"Языковые знаки появились как антитеза, как отрицание

рефлекторных (условных и безусловных) раздражителей - признаков,

показателей, симптомов, сигналов. [...] Человеческие языковые знаки в своей

основе определяются как антагонисты тем, какие воспринимаются или подаются

любым животным"

23.

С другой стороны, Поршнев показал, что из выделенных семиотикой трех

основных функций знаков человеческой речи (семантика, синтаксис, прагматика)

наиболее древней и в этом смысле наиболее важной является прагматическая

функция - отношение слова к поведению человека.

Подводя итог своему аналитическому обзору исследований по психологии

речи, Поршнев перекидывает мостик от лингвистики - через психологию - уже к

физиологии: "Что касается новейших успехов психологии речи, то

мы можем теперь обобщить сказанное выше: вполне выявилась перспектива

показать управляющую функцию второй сигнальной системы, человеческих речевых

знаков как в низших психических функциях, в том числе в работе органов

чувств, в рецепции, в восприятии, так и в высших психических функциях и,

наконец, в сфере действий, деятельности. Оправдан прогноз, что мало-помалу с

дальнейшими успехами науки за скобкой не останется ничего из человеческой

психики и почти ничего из физиологических процессов у человека"

24.

Последнее (управляющая функция речи по отношению к физиологическим

процессам) не только на целом ряде случаев проанализировано современной

наукой, но и включено в некоторые специальные "практики": так, например, все

известные "чудеса", демонстрируемые "йогами", обнаруживают именно

способность, опираясь на механизмы второй сигнальной системы, сознательно

управлять даже генетически наиболее древними физиологическими функциями

организма, включая и те, которые находятся в ведении вегетативной нервной

системы, то есть являются общими для человека и растений.

На ту же тему Поршнев пишет в другом месте: "Человеческие

слова способны опрокинуть то, что выработала "первая сигнальная система" -

созданные высшей нервной деятельностью условно-рефлекторные связи и даже

врожденные, наследственные, безусловные рефлексы. Она, как буря, может

врываться в, казалось бы, надежные физиологические функции организма. Она

может их смести, превратить в противоположные, разметать и перетасовать

по-новому. [...] Нет такого биологического инстинкта в человеке, нет такого

первосигнального рефлекса, который не мог бы быть преобразован, отменен,

замещен обратным через посредство второй сигнальной системы - речи"

25.

Анализ нейрофизиологических предпосылок становления речи у ближайших

предков человека позволил Поршневу утверждать, что "слово" возникло в

качестве инструмента принуждения одним другого, внешнего "приказа", от

выполнения которого невозможно было уклониться. Этому соответствуют и данные

лингвистики о наибольшей древности среди частей речи именно глагола, а из

существительных - имен собственных (возникших как знаки запрещения трогать,

прикасаться).

Следовательно, необходимо предположить, что одна особь "принуждала"

другую к выполнению чего-то противоречащего (противоположного) сигналам,

подсказанным ее сенсорной сферой: в противном случае, в возникновении этого

механизма не было бы никакого биологического смысла.

Даже столь беглый и поверхностный обзор показывает, насколько

поршневский подход к анализу зарождения "социальности" богаче и

перспективней, чем традиционные рассуждения о "совместной трудовой

деятельности". Как будто пчелы или бобры "трудятся" не "совместно".

Только с появлением речи, языка можно говорить о появлении человека (и

человеческого труда). Поршнев доказал, что в библейском "в начале было

слово" куда больше материализма (и марксизма), чем в ссылках на "труд",

"коллективную охоту" и т.п. Однако то "слово", которое, действительно, было

"в начале", являлось носителем принуждения, а не смысла, не обозначения.

Проанализировав огромный массив исследований отечественных и зарубежных

специалистов, изучавших различные аспекты человеческой речи (второй

сигнальной системы, по Павлову), Поршнев констатирует, что общее развитие

науки вплотную подошло к решению вопроса о том, чем "труд" животного

отличается от человеческого труда: "Ключевым явлением

человеческого труда выступает подчинение воли работающего как закону

определенной сознательной цели. На языке современной психологии это может

быть экстероинструкцией (командой) или аутоинструкцией (намерением,

замыслом)"

26.

Труд в строгом человеческом смысле предполагает нечто большее, чем

"совместность" действий, он предполагает принуждение одного другим. Что в

ходе развития интериоризуется в "самопринуждение" и т.д. Исходная

биологическая ситуация, обусловившая выдвижение принуждения на передний

план, порождена дивергенцией предкового вида, о чем сказано выше.

Правда, здесь опять начинает "попахивать" марксизмом, эксплуатацией,

прибавочной стоимостью... Подробнее об этом см. ниже в разделе Экономические

науки.

Все дальнейшее развитие речевого общения состояло в освоении все более

сложных инструментов защиты от необходимости автоматически выполнять

"команду", с одной стороны, и инструментов слома такой защиты

27. Об этом

пойдет речь в следующих разделах настоящего обзора.

В лингвистике произошло почти то же, что и в антропологии: Поршнева

практически не вспоминают (за немногими исключениями

28), дальнейшей разработкой

поршневской парадигмы в явном виде никто не занимается, однако в неявном

виде основные выводы Поршнева большинством лингвистов сегодня фактически

признаны.

V. Физиология высшей

нервной деятельности

Вторым важнейшим "вторжением" Поршнева в смежные науки были его

исследования в области физиологии высшей нервной деятельности.

Обратившись к классическим исследованиям Павлова и Ухтомского, Поршнев

поставил точку в их едва ли не забытом сегодня многолетнем споре о том, как

работает центр, "управляющий" поведением животного. Суть осуществленного

Поршневым "синтеза" состояла в предложении "бидоминантной модели"

29:

"В каждый данный момент жизнедеятельности организма, как

правило, налицо два центра (две группы, констелляции центров на разных

этажах), работающих по противоположным принципам: один - "по Павлову", по

принципу безусловных и условных рефлексов, другой - "по Ухтомскому", по

принципу доминанты. Один - полюс возбуждения, другой - полюс торможения.

Один внешне проявляется в поведении, в каком-либо действии организма, другой

внешне не проявляется, скрыт, невидим, так как он угашен притекающими к нему

многочисленными бессвязными, или диффузными, возбуждениями. Однако при всем

их антагонизме на первом полюсе [...] в подчиненной форме тоже проявляется

принцип доминанты, а на втором опять-таки в подчиненной форме проявляется

принцип безусловных и условных рефлексов"

30.

Принцип доминанты реализуется полностью лишь на полюсе торможения, то

есть в качестве тормозной доминанты. Но при этом сохраняется возможность

инверсии этих центров, возможность "инверсии тормозной доминанты".

Все внешние стимулы, попадая в сенсорную сферу животного,

дифференцируются на "относящиеся к делу" и "не относящиеся к делу". Первые

направляются в "центр Павлова", вторые - в "центр Ухтомского". В

соответствии с принципом доминанты этот второй центр быстро "переполняется"

и переходит в фазу торможения. Иначе говоря, все, что может помешать нужному

действию, собирается в одном месте и решительно тормозится. Тем самым "центр

Ухтомского" обеспечивает возможность "центру Павлова" выстраивать сложные

цепи рефлекторных связей (первая сигнальная система) для осуществления

биологически необходимого животному "дела" без помех: "Согласно

предлагаемому взгляду, всякому возбужденному центру (будем условно для

простоты так выражаться), доминантному в данный момент в сфере возбуждения,

сопряженно соответствует какой-то другой, в этот же момент пребывающий в

состоянии торможения. Иначе говоря, с осуществляющимся в данный момент

поведенческим актом соотнесен другой определенный поведенческий акт, который

преимущественно и заторможен"

31.

Именно такие скрытые "поведенческие акты", полезные животному лишь

своей "притягательной" для всего ненужного силой, и обнаруживаются

физиологом-экспериментатором в так называемой "ультрапарадоксальной" фазе в

виде "неадекватного рефлекса": животное вместо того, чтобы пить, вдруг

начинает "чесаться" и т.п.

Этот "спаренный" механизм "Павлова-Ухтомского" таит в себе целый

переворот в животном мире, ибо открывает возможность одному животному

вторгаться в "действия" другого. Ведь если удается перевести в активную

форму заторможенное действие, то парализованным оказывается сопряженное с

ним, биологически полезное в данный момент для животного "действие", ибо уже

центр, обеспечивавший последнее "по Павлову", переходит в режим работы "по

Ухтомскому". Для того, чтобы на основе такой "инверсии тормозной доминанты"

возникла система дистантного взаимодействия, необходимо еще одно звено -

имитация, подражание

32: активная сторона

взаимодействия осуществляет некое действие, которое, будучи "сымитированным"

пассивной стороной, автоматически тормозит действие, осуществляемое

последней: "Соединение этих двух физиологических агентов -

тормозной доминанты и имитативности - и дало новое качество, а именно

возможность, провоцируя подражание, вызывать к жизни "антидействие" на любое

действие, то есть тормозить у другого индивида любое действие без помощи

положительного или отрицательного подкрепления и на дистанции"

33.

Такое дистантное (опосредованное имитативным рефлексом) нейросигнальное

воздействие одной особи на другую Поршнев назвал "интердикцией". Вот

приведенный Поршневым пример "оборонительной" интердикции в стаде:

"Какой-то главарь, пытающийся дать команду, вдруг принужден

прервать ее: члены стада срывают этот акт тем, что в решающий момент

дистантно вызывают у него, скажем, почесывание в затылке или зевание, или

засыпание, или еще какую-либо реакцию, которую в нем неодолимо провоцирует

(как инверсию тормозной доминанты) закон имитации"

34.

Таким примером Поршнев иллюстрирует необходимые условия появления

интердикции. Она появляется именно тогда, когда человеческому предку,

обладающему сильно развитым имитативным рефлексом, в силу меняющейся

экологической среды все чаще приходилось скапливаться во все более

многочисленные и случайные по составу группы, где такой рефлекс не просто

становился опасным - его неодолимая сила уже грозила "биологической

катастрофой"

35. Интердикция, одолевая

неодолимую (ничем иным) силу имитации, как раз и предотвращает эту угрозу.

Таким образом имитация играет в становлении интердикции двоякую роль. С

одной стороны, развитый имитативный рефлекс предоставляет канал для передачи

самого интердиктивного сигнала. С другой, этот же развитый имитативный

рефлекс превращает интердиктивное сигнальное воздействие в необходимое

условие выживания данного вида.

Интердикция - пишет Поршнев - "составляет высшую форму торможения в

деятельности центральной нервной системы позвоночных"

36.

Анализ имеющихся данных об экологических нишах, в которых на разных

этапах приходилось "бороться за существование" предку человека, об эволюции

его головного мозга, о беспрецедентно тесных отношениях с огромным числом

других животных приводит Поршнева к двоякому выводу

37:

- у человеческого предка были все анатомические и физиологические

предпосылки для освоения интердикции;

- без освоения подобных инструментов человеческий предок был обречен

на вымирание.

"Открыв" для себя интердикцию в качестве способа сигнального

воздействия на себе подобных, человеческий предок немедленно приступил к

распространению этой практики по отношению ко всем остальным животным.

Исследования Поршнева привели его к выводу, что человеческий предок

"практиковал" интердикцию в самых широких масштабах, по отношению ко

множеству самых разных млекопитающих - хищников и травоядных - и даже птиц.

Освоение интердикции позволило предку человека занять совершенно

уникальную экологическую нишу, выстроить невиданные до него в животном мире

симбиотические отношения.

Спокойная и комфортная жизнь продолжалась, однако, не вечно. Постепенно

созрел очередной экологический кризис (тот самый, выходом из которого

оказалась дивергенция).

Этот кризис настолько глубоко затронул экологическую нишу палеоантропа,

что даже те почти "предельные" в животном мире инструменты адаптации,

которые он успел приобрести, проходя через предыдущие кризисы, не

гарантировали его от неумолимо надвигающейся очередной угрозы вымирания.

Непреодолимые трудности жизни в условиях кризиса вновь вынуждали

палеоантропа к энергичному поиску новых, выходящих за рамки прежнего опыта,

путей адаптации (то есть палеоантроп занялся делом, до боли знакомым

современному российскому "неоантропу").

И дело пошло, когда палеоантроп, основательно отшлифовавший на других

животных свое мастерство в области интердикции, вознамерился применить этот

мощный инструмент к себе подобным, к другим палеоантропам. Таким образом,

круг, пройденный интердикцией, замкнулся: возникшая внутри больших скоплений

палеоантропов и адаптированная для применения исключительно по отношению к

другим животным интердикция вернулась во внутренние отношения палеоантропов

между собой. Но задача, которую она решала теперь, была другая:

нейтрализовать действие не имитативного рефлекса, как в начале пути, а

рефлекса, запрещавшего убивать. Это и вывело палеоантропа на тропу

дивергенции - "выращивания" нового вида, особо податливого на интердикцию.

Жизнь, однако, быстро подсказала, что верхние лобные доли, надежно

обеспечивающие податливость на интердикцию, в случае, если начать

практиковать интердикцию уже внутри собственно "большелобых", способны

предоставлять такие инструменты сопротивления ей, которые остальным животным

принципиально недоступны. Таким образом, "выведя" полезную для себя породу -

неоантропов, палеоантропы вышли на совершенно не приемлемый для животного

мира "побочный" результат: они вытолкнули неоантропа из зоологического

режима развития в социальный.

Дальше совсем коротко. Поршнев реконструирует три ступени развития

нейросигнального дистантного взаимодействия

38: интердикция I (на пороге

дивергенции, описана выше), интердикция II (разгар дивергенции, торможение

интердикции I, или "самооборона") и интердикция III, или "суггестия"

(перенесение отношений дивергенции в мир самих неоантропов). Суггестия - это

уже порог собственно человеческой речи. "Полная зрелость суггестии", - пишет

Поршнев, - "отвечает завершению дивергенции"

39. Соотношение между тремя этими

ступенями - поясняет Поршнев - можно условно сравнить с соотношением

"нельзя" - "можно" - "должно".

Переход со ступени на ступень происходил, естественно, не без

естественного отбора из многочисленных мутаций, масштаб и разнообразие

которых были спровоцированы кризисом, а значит, и не без множества

неустойчивых переходных форм. И только у одной из мутаций - неоантропа -

третья ступень (суггестия) этим отбором была надежно и навсегда закреплена.

Выше было показано, что от такого закрепления биологическую пользу извлек

вначале вовсе не сам неоантроп. Последнему еще много предстояло потрудиться

для того, чтобы обернуть вредное приобретение себе на пользу.

Первыми шагами такого развития, выходящими за рамки биологической

эволюции, то есть не требовавшими уже изменения анатомии и физиологии нового

животного, стало возникновение "контрсуггестии" - инструмента сопротивления

суггестии - и "контрконтрсуггестии" - инструмента подавления, преодоления

этого сопротивления. В свою очередь, возникновение пары "контрсуггестия -

контрконтрсуггестия", с одной стороны, выталкивало неоантропа в бесконечный

процесс усовершенствования форм того и другого

40, а с другой, делало возможной

и необходимой интериоризацию внешнего взаимодействия во внутренний диалог.

Но это случилось уже много позже...

Сказанное - лишь самый беглый обзор исследований Поршнева физиологии

высшей нервной деятельности. Многое, очень многое пришлось опустить, многое

- предельно упростить. Но и этого обзора достаточно, чтобы показать, что

сделанное Поршневым в этой науке отнюдь не ограничивается мелочами. Он

посягнул на фундаментальные вещи.

Как же отреагировала профессиональная физиология?

Положение здесь, насколько мне известно, еще хуже, чем собственно в

антропологии. Результаты исследований Поршнева в области физиологии даже и

не пытались опровергать. Их просто игнорировали. Мне неизвестно ни одного

отклика на поршневский анализ со стороны профессиональных физиологов. Это

тоже форма описанной Поршневым "контрсуггестии", причем наиболее

примитивная: "Пожалуй, самая первичная из них в восходящем ряду

- уклониться от слышания и видения того или тех, кто формирует суггестию в

межиндивидуальном общении"

41.

Лет десять назад один пожилой ленинградский физиолог в частной беседе

объяснил сложившуюся ситуацию следующим образом: современными физиологами

признается только то, что является результатом использования микроскопа,

скальпеля, химического анализа и т.п. Все остальное - "философия".

Тем не менее, рискну высказать уверенность, что потребность физиологов

в "философии" в духе Павлова, Ухтомского и Поршнева исчезла не навсегда. Она

еще вернется.

[Опущены следующие главы, в которых, в основном, приводится изложение

соответствующих тем из книги Поршнева "О начале человеческой истории":

-

II.

Философская антропология

III.

Зоология

IV.

Лингвистика

V.

Физиология высшей нервной деятельности

VI.

Психологические науки

]

VII. Культурология

Исследования Поршнева, затрагивающие культуру, касаются, главным

образом, ее происхождения, нейрофизиологических, зоологических, а также

социально-психологических предпосылок ее различных проявлений. Поэтому

большая часть результатов исследований Поршнева, которые можно было бы

провести по ведомству "культурология", фактически уже изложены выше, в

предыдущих разделах настоящей статьи.

Здесь следует затронуть еще несколько важных тем, которые оставались до

сих пор за рамками нашего изложения.

1. Этика и эстетика

В поршневском анализе главного этического вопроса "что такое хорошо и

что такое плохо?" отмечу три взаимосвязанных аспекта.

- С одной стороны, это исследование происхождения самой оппозиции

"плохого" и "хорошего".

Из предыдущего изложения должно быть ясно, что "плохим", "некрасивым" в

конечном счете оказывается все, что прямо относится к поведению палеоантропа

времен дивергенции, что хотя бы отдаленно напоминает такое поведение,

наконец, все то, что можно интерпретировать как "соучастие" в его грязных

делах, как "попустительство" ему, "соглашательство" с ним и т.п.

Характерно, что всевозможные этические своды разработаны в части "что

такое плохо?" всегда гораздо подробнее, детальнее, ярче, чем в части "что

такое хорошо?". "Хорошо" - это все, что не "плохо". Поэтому, хотя

большинство сравнительно-исторических исследований по этике и эстетике

занимается почти исключительно представлениями о "хорошем" и "красивом", с

точки зрения Поршнева, напротив, наиболее интересными были бы исследования

именно того, что в разные эпохи у разных народов считалось "плохим" и

"некрасивым".

- С другой стороны, это исследование самого физиологического и

психологического механизма осуществления запрета - запрета делать что-либо

"плохое". Поршнев так описывает общую "формулу" любого запрета - "нельзя,

кроме как в случае...":

"Все запреты, царящие в мире

людей, сопряжены хоть с каким-нибудь, хоть с малейшим или редчайшим

исключением. Человек не должен убивать человека, "кроме как врага на войне".

Отношения полов запрещены, "кроме как в браке", и т.п. Пользование чужим

имуществом запрещено, "кроме как при дарении, угощении, сделке" и т.п.

Совокупность таких примеров охватывает буквально всю человеческую культуру.

Складывается впечатление", - осторожно продолжает Поршнев, - "что чем глубже

в первобытность, тем однозначнее и выпуклее эти редчайшие разрешения, с

помощью которых психологически конструируется само запрещение. Нечто

является "табу", "грехом" именно потому, что оно разрешено при некоторых

строго определенных условиях. Это - запрещение через исключение.

По-видимому, при этом в обозримой истории культуры представления о "табу",

"грехе", "неприкосновенном", "сакральном"" и т.п. мало-помалу утрачивают

свою генерализованность в противоположность чему-то, что можно и должно.

Происходит расщепление на много конкретных "нельзя". Достаточно наглядно это

видно в том, как в христианстве или в исламе усложняется классификация

"грехов" не только по содержанию, но и по степени важности"

42.

Какова же природа такого специфического "конструирования" запрета?

Отвечая на этот вопрос, Поршнев ссылается среди прочего и на "философию

имени", разработанную Лосевым: "Расчленяя в слове как бы ряд

логических слоев или оболочек, Лосев особое внимание уделил тому содержанию

слова, которое он назвал "меоном": в слове невидимо негативно

подразумевается все то, что не входит в его собственное значение. Это как бы

окружающая его гигантская сфера всех отрицаемых им иных слов, иных имен,

иных смыслов. Если перевести эту абстракцию на язык опыта, можно сказать,

что слово, в самом деле, выступает как сигнал торможения всех других

действий и представлений кроме одного-единственного"

43.

Происхождение специфической формулы культурных запретов - запретов

через исключение - лежит в физиологической природе суггестии. Резюмируя

долгий эволюционный путь от интердикции к суггестии, Поршнев пишет:

"Но, в конце концов, возникают, с одной стороны, такие сигналы,

которые являются стоп-сигналом по отношению не к какому-либо определенному

действию, а к любому протекающему в данный момент (интердикция

44); с другой

стороны, развиваются способы торможения не данной деятельности, а

деятельности вообще; последнее достижимо лишь посредством резервирования

какого-то узкого единственного канала, по которому деятельность может и

должна прорваться. Последнее уже есть суггестия"

45.

Возникнув в качестве инструмента торможения всего, кроме чего-то

одного, суггестия породила два различных социальных феномена: слово

человеческой речи, в которой доминирующим стало "можно только это", то есть

"должно", и культурную норму, в которой, наоборот, доминирующим стало

"нельзя все остальное".

- Наконец, Поршнев специально анализирует наиболее древние запреты,

выделяя три их важнейшие группы.

К первой группе он относит запреты убивать себе подобного, то есть

ограничение сформированного в ходе дивергенции фундаментальной биологической

особенности человека, о чем уже шла речь выше:

"По-видимому,

древнейшим оформлением этого запрета явилось запрещение съедать человека,

умершего не той или иной естественной смертью, а убитого человеческой рукой.

Труп человека, убитого человеком, неприкасаем. Его нельзя съесть, как это,

по-видимому, было естественно среди наших далеких предков в отношении

остальных умерших. К такому выводу приводит анализ палеолитических

погребений"

46. "С

покойника неприкасаемость распространялась и на живого человека. Он,

по-видимому, считался неприкасаемым, если, например, был обмазан красной

охрой, находился в шалаше, имел на теле подвески. На определенном этапе

право убивать человека ограничивается применением только дистантного, но не

контактного оружия; вместе с этим появляются войны, которые в первобытном

обществе велись по очень строгим правилам. Однако человек, убитый по

правилам, уже мог быть съеден"

47.

Таким образом, Поршнев намечает процесс постепенного преодоления

"свойства" человека убивать себе подобных. В другом месте он так говорит о

процессе монополизации государством права убивать (об этом пойдет речь в

разделе

Политические науки):

"Тут речь не об оценке - хорошо это

или плохо. Ведь можно посмотреть на процесс этой монополизации как на путь

преодоления человечеством указанного "свойства": как на запрещение убивать

друг друга, осуществляемое "посредством исключения" - для тех узких

ситуаций, когда это можно и должно (таков механизм осуществления многих

запретов в истории культуры, в психике человека)"

48.

Ко второй группе запретов Поршнев относит

"запреты брать и трогать те

или иные предметы, производить с ними те или иные действия. Эта группа

запретов особенно тесно связана с формированием общественного отношения

собственности"

49, о чем речь будет в следующем

разделе.

Наконец, к третьей группе запретов Поршнев относит половые запреты, в

частности, наиболее древние из них - запрет полового общения матерей и

сыновей, затем братьев и сестер. Подводя итоги своему анализу образа жизни

древнейших людей, Поршнев пишет:

"На заре становления общества

[...] эти запреты означали преимущественные права пришельцев-мужчин. Но

сложившийся таким образом конфликт между ними и младшими выросшими на месте

мужчинами разрешился в форме, во-первых, обособления младших в особую

общественную группу, отделенную от старших сложным барьером, во-вторых,

возникновения экзогамии - одного из важнейших институтов становящегося

человеческого общества"

50.

Как уже говорилось выше, система "тасующегося стада" предполагает

непрерывное обновление его состава, в ходе которого время от времени

появляются новые пришельцы-самцы, примыкающие к этому "стаду", а через

некоторое время вновь покидающие его.

2. Религия

Из результатов исследований Поршнева, затрагивающих такой феномен

культуры, как религия, кратко остановлюсь лишь на двух.

- Во-первых, это ранняя история религиозных верований, происхождение

представлений о "хороших" и "плохих" божествах. Поршневский анализ

существенно отличается от общепринятых взглядов - как религиозных, так и

светских.

Для Поршнева человеческая культура зарождается в эпоху дивергенции. В

ряде специальных исследований он убедительно показал, что образы божеств,

протобожеств, различных разновидностей "нечистой силы" являются отражением

именно палеоантропа, с которым на протяжении длительного времени приходилось

взаимодействовать человеку, а также отражением конкретных особенностей

самого этого взаимодействия. И чем более древними являются эти образы, тем

больше в них буквальных физических черт и особенностей поведения реального

"живого" палеоантропа

51.

- Во-вторых, это анализ развития и места в обществе религии как

института, как "церкви". Исследования Поршнева показывают самую тесную связь

этого института, принадлежащего, по марксистской терминологии, прежде всего,

к надстройке, с классовой борьбой. Ниже в разделе Политические науки об этом

будет сказано подробнее. Здесь лишь упомяну, что, с точки зрения развития

феномена суггестии, церковь в период наибольшего могущества (в феодальном

обществе) была одним из двух (наряду с государством) ключевых инструментов

"институциональной" контрконтрсуггестии, преодолевавшей сопротивление

(контрсуггестию) слову господствующих классов (то есть их суггестии).

3. Первобытная экономическая культура

Учитывая сказанное выше об особенностях отношений неоантропов с

палеоантропами в эпоху дивергенции, понятно решительное опровержение

Поршневым распространенного предрассудка о едва ли не "буржуазном" поведении

первобытного человека:

"Согласно этому ходячему представлению,

хозяйственная психология всякого человека может быть сведена к постулату

стремления к максимально возможному присвоению. Нижним пределом отчуждения

(благ или труда), психологически в этом случае приемлемым, является

отчуждение за равноценную компенсацию. [...] Действительно, поведение,

обратное указанному постулату, при капитализме не может быть ничем иным, как

привеском. Но даже при феодализме, как видно из источников, хозяйственная

психология содержала гораздо больше этого обратного начала: значительное

число средневековых юридических и законодательных актов запрещает или

ограничивает безвозмездное дарение, подношение, пожертвование недвижимого и

движимого имущества. Чем дальше в глубь веков и тысячелетий, тем выпуклее

этот импульс"

52.

В первобытной экономической культуре Поршнев констатирует абсолютное

доминирование именно "этого импульса":

"Взаимное отчуждение

добываемых из природной среды жизненных благ было императивом жизни

первобытных людей, который нам даже трудно вообразить, ибо он не

соответствует ни нормам поведения животных, ни господствующим в новой и

новейшей истории принципам материальной заинтересованности индивида,

принципам присвоения. "Отдать" было нормой отношений."

53 "То были антибиологические

отношения и нормы - отдавать, расточать блага, которые инстинкты и

первосигнальные раздражители требовали бы потребить самому, максимум -

отдать своим детенышам либо самкам"

54.

Фактически Поршнев намечает контуры науки о первобытной экономике.

Однако в силу того, что сохранившиеся в наше время следы первобытной

экономической культуры относятся скорее к культуре как таковой, данная тема

отнесена к разделу "культурология":

"Норма экономического

поведения каждого индивида [...] состояла как раз во всемерном "расточении"

плодов труда: коллективизм первобытной экономики состоял не в расстановке

охотников при облаве, не в правилах раздела охотничьей добычи и т.п., а в

максимальном угощении и одарении каждым другого. [...] Дарение, угощение,

отдавание - основная форма движения продукта в архаических обществах"

55.

Напротив, развитие человеческого общества состояло в создании все более

усложняющейся системы ограничений для этой "формы движения продукта", в

"отрицании" указанного исходного пункта:

"На заре истории лишь

препоны родового, племенного и этнокультурного характера останавливали в

локальных рамках "расточительство" и тем самым не допускали разорения данной

первобытной общины или группы людей. Это значит, что раздробленность

первобытного человечества на огромное число общностей или общин (причем

разного уровня и пересекающихся), стоящих друг к другу так или иначе в

оппозиции "мы - они", было объективной хозяйственной необходимостью"

56.

Как наглядно видно из приведенного отрывка, поршневский анализ

постоянно обращен к проблемам, лежащим на стыке, на пересечении различных

наук, в данном случае, как минимум, четырех - истории, экономики, социальной

психологии и культурологии. Ниже, в разделе

Экономическая наука, будет

показано, что, по Поршневу, создание описанной системы первобытных

ограничений взаимного "расточительства" означает и формирование первобытных

отношений собственности.

Восприятие творческого наследия Поршнева в культурологии - весьма

необычное явление.

С одной стороны, так случилось, что культурология сегодня все больше

начинает претендовать на роль той самой "синтетической науки об общественном

человеке или человеческом обществе", о строительстве которой мечтал Поршнев.

И популярность его имени среди культурологов едва ли не самая высокая в

науках вообще. Во всяком случае, в России.

С другой стороны, современная культурология абсолютно не соответствует

поршневским критериям "синтетической науки об общественном человеке или

человеческом обществе". Элементы генетического анализа феноменов культуры,

наиболее важные для Поршнева, здесь крайне редки. Поэтому неудивительно, что

в отличие от

имени Поршнева его действительные

взгляды в культурологии

совершенно непопулярны. В рамках этой науки не только не разрабатывается

поршневское творческое наследие, не проводятся исследования на базе его

научной парадигмы, но эти последние там, строго говоря, даже не слишком

хорошо известны.

- [

Опущены следующие главы:

VIII.

Экономические науки

IX.

Социология

X.

Политические науки -

XI.

Философия истории как социальная философия

- ]

XII. Судьба наследия: вместо

заключения

Со всем этим гигантским наследием можно что-то делать. Правда пока

смельчак не нашелся...

Почему?

Ему часто бросали упрек в том, что он исходит не из факта, а из

умозрительных построений. Помнится, по этой проблеме (с чего начинать?) была

длительная, можно сказать, нескончаемая дискуссия.

Поводом была очередная попытка подрыва монополии идеологической

надстройки. Смелые люди решили подвергнуть сомнению одно высказывание Маркса

про движение от абстрактного к конкретному как единственно научном методе. В

противовес Марксу выдвигался и второй, якобы столь же правомерный путь: от

конкретного к абстрактному. Однако еще в 1960 году крупнейший советский

философ Э. Ильенков доказал, что в исходном пункте исследователь всегда

имеет в голове некую абстрактную схему, хотя он может ее и не осознавать,

прикладывая ее к "факту" как нечто само собой разумеющееся, "очевидное".

Поэтому, если использовать термины в строгом значении и избегать

двусмысленностей, единственной альтернативой движению от абстрактного к

конкретному может быть лишь движение от абстрактного к абстрактному

57.

Конечно, Поршнев, в значительно большей мере, не сам отыскивал факты, а

пользовался фактами, собранными другими учеными. Но он обнаруживал такое их

значение и такие их связи друг с другом, которые не смог и не желал видеть

сам "открыватель" этих фактов. Благодаря этому ему удавалось заполнять

"мертвые зоны", лежащие на стыках различных наук. Об этой проблеме

говорилось выше в нескольких разделах.

С другой стороны, множество фактов обнаружил и сам Поршнев. Более того,

он сформулировал общую методологию, позволяющую четко отделить "факт" от его

"интерпретации":

"На столе ученого лежит огромная стопка

сообщений людей о неведомом ему явлении. [...] Эта стопка сообщений

доказывает хотя бы один факт, а именно, что такая стопка сообщений

существует, и мы не поступим глупо, если подвергнем данный факт

исследованию. Ведь может быть, этот первый наблюдаемый факт поможет хотя бы

угадать причину недостатка других фактов, а тем самым найти дорогу к ним"

58.

Самое опасное для ученого, по мнению Поршнева, сразу взяться за

отбраковку: наименее достоверные - выбросить, оставив для анализа лишь

минимум наиболее достоверных:

"Исходным пунктом должно быть

недоверие ко всей стопке сообщений целиком, без малейших льгот и уступок.

Только так вправе начать свое рассуждение ученый: может быть, все,

сообщенное нам разными лицами о реликтовом гоминоиде, не соответствует

истине. Только при таком допущении ученый сможет объективно рассмотреть

неоспоримый факт - стопку сообщений. Раз все в ней неверно, как объяснить ее

появление? Что она такое и как возникла?"

59.

Очевидно, что сказанное применимо не только к фактам о реликтовом

гоминоиде.

Подойдем к проблеме с другой стороны.

Для любого "обществоведа", а тем более для такого "универсалиста", как

Поршнев, имеет ключевое значение одно фундаментальное отличие общественных

наук от естественных. Если физик или химик не может объяснить, почему его

гениальное открытие обществом отторгается, то факт такого непонимания не

ставит под сомнение его профессиональную компетенцию. Если обществовед не

понимает - значит он плохой обществовед, ибо вопрос о механизмах

восприимчивости общества (населения, научной и политической элиты и т.п.) к

различным новациям прямо входит в предмет его науки.

Понимал ли Поршнев проблему "внедрения"? Безусловно.

Ведь именно он и никто другой исследовал механизмы защиты от суггестии

(контрсуггестия) и способы слома такой защиты (контрконтрсуггестия). Он как

высококлассный профессионал не мог не видеть, какие формы контрсуггестии

применяются для защиты от его аргументов, но не нашел подходящих форм

контрконтрсуггестии. Ситуация - в чем-то схожая с З. Фрейдом, который в

каждом возражении против результатов своих исследований обнаруживал один из

исследованных им "комплексов". Точно так же и Поршнев отчетливо видел в

реакции на изложение результатов своих исследований проанализированные им

самим способы защиты от воздействия словом.

Почему же он не нашел подходящих форм контрконтрсуггестии?

Разумеется, человек не всесилен, и даже в самом интеллектуально

развитом сообществе никогда не отключается абсолютно возможность рецидивов

наиболее примитивных форм контрсуггестии, которые оказываются особо

эффективными против тех, кто не может позволить себе опуститься на тот же

уровень.

Однако представляется, что дело не только в этом, и даже главным

образом - не в этом. Выскажу гипотезу, что именно в оценке подходящих форм

контрконтрсуггестии Поршнев серьезно ошибся.

Поршнев, безусловно, страдал, так сказать, профессиональной болезнью

всякого "диахронического универсалиста" - очевидной для большинства

современников переоценкой уровня прогрессивности той ступени развития, в

которой он сам жил. Именно в этом справедливо обвиняли Гегеля.

Можно с уверенностью предположить, что Поршнев догадывался об угрозе,

которую таит эта болезнь и для него лично. Приведу очень характерное его

рассуждение о Гегеле:

"Мы нигде не находим у Гегеля прямого

утверждения, что прусская монархия в ее реальном состоянии того времени уже

является достигнутым идеалом [...]. Субъективно Гегель рисовал, скорее,

утопию дальнейшей эволюции прусского государства, предъявляя ему свои

требования и векселя, хотя и сопровождаемые бесчисленными восхвалениями и

церемонными поклонами"

60.

То же самое можно сказать и о самом Поршневе. Он и рисовал "утопию

дальнейшего развития" СССР (и "социалистического лагеря" в целом), и

"предъявлял ему свои требования и векселя", не избегая ни "восхвалений", ни

"церемонных поклонов". Однако, даже учтя все это (воспроизведем поршневскую

логику анализа "основной социологической проблемы"), придется

констатировать: остается слишком многое, что он писал об окружающей

социалистической действительности безусловно искренне, но являющееся по силе

анализа несопоставимо более мелким, чем его же исследования других формаций.

Разумеется, вызванные такой "болезнью" не вполне адекватные оценки

общественного строя СССР нисколько не умаляют его заслуг в исследовании всей

остальной истории - эти оценки составляют неизмеримо малую часть его

творческого наследия. Однако именно они мешали Поршневу выстраивать диалог с

коллегами.

Он сплошь да рядом прибегал к аргументации, которая не достигала цели,

не была и не могла быть услышана современниками: он видел в них вовсе не тех

людей, каковыми они были на самом деле. Один пример, относящийся к диалогу с

коллегами по проблемам истории феодализма.

Уже к началу 50-х годов (если не раньше) для большинства серьезных

историков стали очевидными вопиющие противоречия между каноническими (и

застывшими, с точки зрения конкретного содержания) формулами

"марксизма-ленинизма" и гигантским массивом новых, надежно установленных

эмпирических фактов, накопленных историками за годы советской власти. Каждый

ученый оказался перед роковой развилкой.

Большинство пошло по пути ритуальных клятв верности каноническим

формулам в "предисловиях" и "введениях", решительно отказываясь от их

действительного использования в качестве сколько-нибудь важных

методологических инструментов. Поршнев, один из немногих, "пошел другим

путем": он взялся за всестороннюю и тщательную ревизию самого содержания

"опустошившихся" формул. Понятно, что ученые, следующие двумя этими разными

путям, не могли избежать стремительного разбегания вплоть до полного

непонимания друг друга.

Однако тогда Поршнев не терял надежды, пытаясь разъяснить, что

пресловутые "формулы" применимы не только в ритуальных целях:

"Авторы ряда учебников и работ по феодальной эпохе, [...] если и

признают на словах функцию подавления и обуздания крестьянства сущностью

феодального государства, оставляют далее эту "сущность" в стороне, не

прибегая к ней для объяснения даже самых существенных сторон и изменений

феодального государства (например, централизации), объясняя их какими-то

другими, неглавными, функциями государства. Но что же это за "сущность", раз

ею нельзя объяснить ничего существенного в истории феодального государства?"

61.

Из приведенных слов видно, что Поршнев использовал аргументацию,

которая могла вызвать лишь обратный эффект, а именно - крайне негативную

эмоциональную реакцию, значение которой он, как специалист по социальной

психологии, обязан был понимать. Ведь фактически Поршнев ловит их на попытке

прорвать "с фланга" монополию идеологической надстройки. Он ставит им в

упрек именно то, чему в собственном анализе аналогичных процессов в

феодальном обществе придавал исключительно важное и безусловно прогрессивное

значение! Могли ли такие аргументы достичь целей, к которым стремился

Поршнев?

Вторым примером может служить описанный выше в разделе

Зоология эпизод

с реакцией научного сообщества на скрытое обвинение антропологов в

идеализме. Фактически Поршнев не принимал в расчет, что логика эволюции

монопольной идеологической надстройки и логика научного познания,

обусловливающего эволюцию теоретической концепции, положенной в основу этой

надстройки, могут прямо противоречить друг другу.

Однако подчеркну: ценность поршневского анализа средневековой

идеологической надстройки, позволяющего понять и суть любой тоталитарной

идеологической надстройки, безусловно перевешивает его собственное, не

вполне адекватное, восприятие такой надстройки в советском обществе, да и

всего этого общества в целом.

И последнее.

После всего сказанного остается один важный вопрос. А можно ли вообще,

в соответствии с поршневской методологией и согласуясь с результатами его

исследований, скорректировать формационную теорию именно в той части,

которая осталась в силу указанной выше профессиональной болезни Поршнева

наиболее уязвимой для критики? Чтобы она соответствовала всем фактам

последних десятилетий развития человечества, включая события последних

десяти лет?

Ведь дело здесь не только в том, чтобы объяснить, скажем, крушение

целого ряда коммунистических режимов, но и в том, чтобы показать безусловную

прогрессивность в рамках "формационного процесса" этих событий.

Ответ гласит: да, такая возможность существует. Однако изложение

соответствующих гипотез, к разработке которых приложил руку и автор этих

строк, уже совершенно расходится с задачами настоящего обзора

62.

© Русский Университет, 1998. email:

ri@russ.ru

Примечания

1 Поводом для написания статьи послужило

выступление автора на междисциплинарной конференции "Общественный человек и

человеческое общество (памяти Бориса Федоровича Поршнева)", проведенной в

Российском общественно-политическом центре при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных

исследований в сентябре 1998 года. Сокращенная версия статьи опубликована в

журнале Полития, 1998, No 2.

Назад

2 О начале человеческой истории (Проблемы

палеопсихологии). - М.: Мысль, 1974. С. 25.

Назад

3 Там же, с. 19.

Назад

4 См.: Борьба за троглодитов. Простор, NoNo 4-7. -

Алма-Ата, 1968. No 7, с. 124.

Назад

5 См.: Возможна ли сейчас научная революция в

приматологии? Вопросы философии, No 3. - М., 1966. С. 113-116.

Назад

6 Там же, с. 111.

Назад

7 Вопросы философии, No 5. - М., 1955.

Назад

8 См.: Борьба за троглодитов. Простор, NoNo 4-7. -

Алма-Ата, 1968. No 7, с. 125.

Назад

9 См.: О начале человеческой истории (Проблемы

палеопсихологии). - М.: Мысль, 1974. - Глава 1: Анализ понятия начала

истории; О начале человеческой истории. Философские проблемы исторической

науки. - М.: Наука, 1969. Анализ названных противоречий разбросан и по

другим главам книги О начале... и многочисленным статьям.

Назад

10 Современное состояние вопроса о реликтовых